Fiorentini illustri: Dante Alighieri

La storia della lingua italiana è contrassegnata dalle figure di svariati scrittori che hanno contribuito al suo sviluppo. Nessuno tuttavia ha influito in modo tanto decisivo come Dante nella nascita di un comune codice d’espressione che fosse in grado di valicare i confini imposti dai molti dialetti regionali ed elevarsi al rango di lingua nazionale.

Dal latino all’italiano

JoJan, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Come raccontato in un articolo di alcuni mesi fa, fu la progressiva evoluzione del volgare fiorentino a consentire la nascita dell’italiano. Dante identificò proprio in questa “lingua del popolo” un veicolo linguistico utilizzabile in ambito letterario, ruolo che fino ad allora era stato riservato al latino. Il suo intento era quello di abbattere la barriera tra il ceto colto e quello popolare, permettendo a quest’ultimo di accedere a contenuti da sempre relegati alla sfera accademica. Nel De Vulgari Eloquentia Dante compara le due lingue, evidenziando come il volgare dovesse essere considerata la più nobile in quanto maggiormente naturale del latino.

Beatrice e Gemma

Esistono diverse prove documentali che permettono di identificare in Beatrice Portinari, detta Bice, la donna che Dante considerava la sua musa. e la cui morte provocò in lui una profonda crisi. Figlia del banchiere Folco Portinari (fondatore dell’ospedale di Santa Maria Nuova, che è tuttora il principale ospedale del centro di Firenze) Beatrice è la prima donna a figurare come personaggio di rilievo nella nascente letteratura italiana. Dante le dedicò la raccolta di componimenti poetici Vita Nova, nel quale la definisce “gentile e tanto onesta”. La ritrae però anche nella Divina Commedia come creatura angelica del Paradiso, rappresentazione delle virtù di Fede e Sapienza.

Nonostante i ripetuti incontri con la vera Beatrice, che Dante conobbe a più riprese tra l’infanzia e l’età adulta, lui stesso rivelò che il loro fu un amore mai realmente vissuto. Del resto, il suo matrimonio con Gemma Donati era stato combinato tramite un contratto tra i rispettivi genitori quando i due avevano solo dodici anni. Si sposarono otto anni più tardi, ed è considerazione comune che la loro non fu unione felice. Il poeta non dedicò mai un singolo verso alla moglie, destinando alla sola Beatrice il suo struggimento letterario.

«Sovra candido vel cinta d’uliva

donna m’apparve, sotto verde manto

vestita di color di fiamma viva.»

(L’apparizione di Beatrice nella Divina Commedia)

Lontano da Firenze

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Il legame di Dante con la sua città natale fu compromesso a causa dei dissensi politici di cui fu protagonista. Componente attivo del partito dei guelfi bianchi, osteggiò con forza papa Bonifacio VIII, che egli vedeva come emblema del decadimento morale della Chiesa. La sua posizione lo rese bersaglio della fazione dei guelfi neri, il cui obiettivo era perseguitare gli esponenti di parte bianca ostili al papato. L’arrivo a Firenze di Carlo di Valois, inviato dal papa come paciere ma di fatto vero e proprio conquistatore, comportò una condanna all’esilio che lo colpì insieme a molti rappresentanti del suo partito.

«Alighieri Dante è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5000 fiorini di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo (in contumacia), e se lo si prende, al rogo, così che muoia.»

(Libro del chiodo – Archivio di Stato di Firenze – 10 marzo 1302)

Dante tentò più volte di rientrare a Firenze, sempre senza successo. Trascorse l’esilio in svariate città durante i suoi ultimi vent’anni di vita, e morì a Ravenna senza aver rivisto la sua patria.

Firenze rende oggi merito ad uno dei suoi figli più influenti seguendone le tracce nei luoghi in cui visse. In via Santa Margherita si trova il museo della casa in cui presumibilmente abitò, mentre a pochi passi di distanza sorge la chiesa di Santa Margherita de’ Cerchi, che vide forse il suo primo incontro con Beatrice. Spingendosi ancora qualche metro verso piazza del Duomo, il visitatore più curioso può rintracciare in piazza delle Pallottole il cosiddetto “sasso di Dante”. Si tratta di una grossa pietra, abbandonata un po’ a sé stessa, sulla quale secondo la leggenda l’artista era solito fermarsi a guardare i lavori alla vicina cattedrale di Santa Maria del Fiore, che all’epoca era in costruzione. Si tratta forse di una storia apocrifa, ma fornisce l’occasione per osservare la città di Firenze dalla prospettiva unica del sommo poeta.

Gelati dal mondo – Parte 2

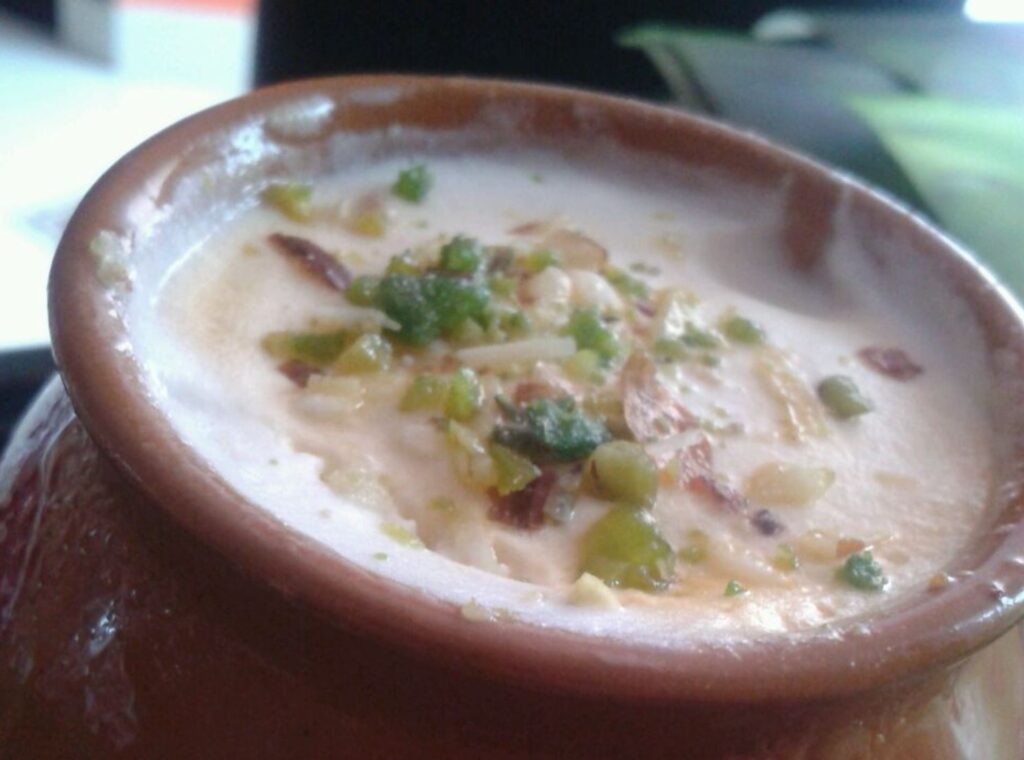

Un nostro articolo di alcune settimane fa esplorava le molte varietà di gelato esistenti nei quattro angoli del pianeta. Avevamo scoperto una grande diversità nelle tradizioni locali, caratterizzate spesso da ingredienti tipici e presentazioni uniche. In questa seconda parte vediamo quali altre ricette esotiche valorizzano al meglio il piacere del gelato.

I dessert dell’Estremo Oriente

Nimal, CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr

Come rivelato nella prima puntata di questo excursus, è l’Asia a riservare le sorprese maggiori per quanto riguarda preservazione delle usanze culinarie e inventiva d’esecuzione. Se i gelati giapponesi e thailandesi riescono a farsi apprezzare anche dai palati occidentali, è il Medio Oriente a vantare la maggiore ricchezza di tradizioni, grazie alle preparazioni dolciarie che contraddistinguono nazioni come Siria, Turchia, Iran e Afghanistan.

Sono asiatiche anche le prime proposte di oggi. La prima arriva sempre dal Giappone, e consiste in un saporito ramen on ice. Si parte con una rassicurante crema al caramello, alla quale vengono però affiancati i tipici noodles di pollo conditi con salsa di soia. A Singapore invece è l’ice cream sandwich ad essere diventato una vera e propria icona dello street food locale. Simile alle versioni presenti in altre ricette regionali, anche italiane, viene realizzato con un pane dalle striature colorate che raccoglie un gelato molto compatto e dalla forma squadrata.

Dal Giappone al resto del mondo

Rhododendrites, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Lasciamo l’Asia per trovare due varietà che traggono comunque ispirazione dalla gastronomia nipponica.

Alle Hawaii è popolare una preparazione importata nei primi anni del Novecento dagli immigrati giapponesi e chiamato oggi shave ice. Una base di ghiaccio tritato viene utilizzata per riempire una coppa o un cono, e su di essa vengono versati degli sciroppi alla frutta. Possono completare il composto elementi come del classico gelato, del latte condensato o dei fagioli rossi.

È invece approdato in svariate nazioni del mondo la versione gelato del taiyaki, un dolce giapponese comunemente venduto in strada e consistente in un impasto di waffle a forma di pesce. Il croccante rivestimento accomuna questo dessert in ogni località in cui è apprezzato, mentre il ripieno può cambiare per sapore e presentazione in modo da adattarsi alle preferenze del posto.

Una sorpresa dalla Germania

L’ultimo dessert della serie nasce in una terra geograficamente vicine all’Italia, ma al primo impatto ha il potenziale per risultare scioccante per chi ci si imbatte. Si tratta della spaghettata di gelato, un dolce tedesco pensato proprio per richiamare alla mente il primo piatto italiano. Grazie all’utilizzo di una pressa per spätzle o di uno schiacciapatate, del gelato alla vaniglia viene estruso in forma di spaghetti su un piattino. La sua guarnizione di salsa di fragole ricorda alla vista il pomodoro. Infine, del cioccolato bianco grattugiato, dei fiocchi di cocco o delle mandorle in pezzi completano l’illusione imitando il parmigiano. Ne esiste anche una variante americana che utilizza dei piccoli brownies per ricordare gli spaghetti con le polpette, un piatto originariamente importato dagli immigrati italiani a New York e particolarmente amato negli Stati Uniti.

Rientriamo in Italia per un bonus finale. Per quanto la storia del gelato non possa risalire ad un’origine certa, ma la collochi su una forbice geografica e temporale piuttosto ampia, dalla Roma del I secolo d.C. è giunta fino a noi una ricetta che può essere considerata un’antenata del gelato moderno. Tramandataci da Plinio il Vecchio, prevedeva la formazione di un cremoso composto costituito da ghiaccio tritato, miele e frutta spremuta. Una testimonianza d’annata per un dessert che nelle sue infinite forme abbraccia secoli e continenti.

I musei di Firenze: la Galleria degli Uffizi

La culla del Rinascimento ospita musei in grado di soddisfare i gusti di ogni genere di visitatore. Tra le istituzioni storiche, gli Uffizi rappresentano il fiore all’occhiello del turismo artistico, grazie a una raccolta di opere che per quantità e qualità rende questa destinazione una delle più ambite al mondo.

Il museo

La Galleria degli Uffizi fa parte del complesso che comprende Palazzo Pitti, il giardino di Boboli e il Corridoio Vasariano, quest’ultimo di recente riapertura dopo svariati anni di chiusura per manutenzione.

Costruita negli anni 60 del XVI secolo dall’architetto Giorgio Vasari per volontà del duca Cosimo I de’ Medici, la struttura era destinata all’epoca agli uffici delle tredici magistrature che regolavano la funzione governativa dello Stato mediceo. Lo stesso nome Uffizi richiama la finalità amministrativa dell’istituzione. Fu solo negli anni successivi che Francesco I, figlio di Cosimo, decise di adibire la loggia dell’ultimo piano a galleria personale. Vi raccolse un’imponente collezione che comprendeva dipinti, statue, armature e strumenti scientifici, rendendola visitabile su richiesta e inaugurando così la storia museale del complesso.

Nel corso dei secoli le famiglie dei Medici e dei Lorena hanno a più riprese ampliato la struttura architettonica dalla galleria e arricchito la raccolta. Sopravvissuti ai saccheggi napoleonici nel XIX secolo e a quelli dei nazisti durante la seconda guerra mondiale, nonché all’alluvione del 1966, gli Uffizi sono oggi il museo d’arte più visitato d’Italia e una delle più celebrate glorie di Firenze.

La collezione

Il nucleo centrale dell’esposizione deriva dalla raccolta della famiglia Medici, che comprende i più importanti capolavori al mondo del Rinascimento fiorentino. Le opere pittoriche esposte risalgono però ad un periodo più ampio, che va dal medioevo all’età moderna, e ad esse si affiancano le statue e i busti realizzati in epoca romana che adornano i corridoi della galleria.

Il museo vanta la maggiore collezione esistente di Raffaello Sanzio e Sandro Botticelli (che include il suo lavoro più apprezzato, la Nascita di Venere), e i principali nuclei di artisti come Giotto, Tiziano, Caravaggio, Piero della Francesca, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Accanto alle loro opere compaiono inoltre alcuni capolavori della tradizione tedesca, olandese e fiamminga.

Un quartiere trasformato

L’area occupata oggi dal piazzale e dall’edificio del museo aveva un aspetto molto diverso prima che Cosimo I decidesse di destinarvi una nuova sede governativa. Pochi sanno che questo rione popolare, dove sorgeva anche il porto fluviale della città, era conosciuto come quartiere della Baldracca, dall’insegna di un’omonima osteria locale. L’area era nota per essere particolarmente malfamata, come narrato anche da Petrarca e Boccaccio. Non stupisce quindi che il granduca abbia deciso di smantellarla nel quadro della riorganizzazione cittadina volta al maggiore accentramento del potere governativo di Firenze.

La sindrome degli Uffizi?

Quando lo scrittore Marie-Henri Beyle, meglio conosciuto come Stendhal, descrisse nel 1817 l’inconsueta sindrome che oggi porta il suo nome, aveva appena concluso una visita alla basilica di Santa Croce. Come osservato però solo nella seconda metà del Novecento, questo malessere sembra verificarsi in particolar modo alla Galleria degli Uffizi. Immortalato al cinema nel film di Dario Argento, che proprio qui è ambientato, può essere descritto come l’affezione psicosomatica che, alla vista di opere d’arte particolarmente evocative, provoca confusione, vertigini e allucinazioni. Lo stesso Eike Schmidt, direttore del museo fino allo scorso anno, ha dichiarato di aver assistito a casi in cui i visitatori sono svenuti al cospetto di un’intollerabile concentrazione di bellezza.

L’effettiva esistenza di questo disturbo è ancora oggi dibattuta, ma certo non costituisce un motivo valido per astenersi da una visita agli Uffizi. Resta indubbio il potere che i grandi capolavori possono talvolta esercitare sull’animo umano, un’esperienza estatica che Stendhal descrisse come “quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti ed i sentimenti appassionati”.

Taste 2025, il salone del gusto alla Fortezza da Basso

Dall’8 al 10 febbraio torna a Firenze l’appuntamento con Taste, il salone dedicato al food & beverage giunto quest’anno alla diciottesima edizione. La manifestazione si rivolge sia ai professionisti del settore che al grande pubblico, grazie ai numerosi espositori e ad un ricco calendario di eventi.

La rassegna

Le eccellenze della cultura gastronomica si riuniscono negli storici spazi espositivi della Fortezza da Basso per uno degli eventi più importanti dell’anno. Le oltre 700 aziende partecipanti permettono a produttori, chef, giornalisti e appassionati di conoscere le novità del settore e partecipare ad incontri e masterclass.

Il tema dell’edizione 2025, “Nato sotto il segno del gusto”, si propone di mappare l’universo dell’enogastronomia attraverso un affascinante percorso ispirato alle costellazioni. Tra gli eventi cardine della manifestazione, una serie di dibattiti che consentono di approfondire le tematiche più attuali del mondo alimentare. Ecco alcuni degli appuntamenti più attesi:

- Creare valore con la formazione: dal sapere al saper fare in cucina

- Il coraggio di essere unici: i vini eroici

- L’Italia è un paese importatore di olio. Sono gli alti consumi interni a creare il deficit o l’olio finisce in bottiglie Made in Italy all’estero?

- L’astrologia, il cibo e il vino – Quali affinità?

- I Cantuccini Toscani e l’avventura dell’IGP

- I fondi d’investimento aiutano la crescita di piccole e medie imprese alimentari?

- Scrivere sul cibo negli anni delle intelligenze artificiali – Le nuove sfide del food writing

- La stella Michelin: quale rapporto costo-benefici crea in un ristorante?

L’iniziativa Fuori Di Taste trasforma inoltre l’intera Firenze in un grande laboratorio del gusto. Sono molti infatti i ristoranti e le botteghe che ospitano una varietà di serate e tema, cene, degustazioni ed esperienze organizzate già da metà settimana.

Il primato toscano

La manifestazione di quest’anno si svolge in un periodo particolarmente felice per il turismo legato alla cultura del buon cibo all’interno della regione. Secondo i dati presentati a fine 2024 dall’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, infatti, la Toscana è la destinazione più ambita dai viaggiatori italiani, seguita da Emilia-Romagna e Puglia. Quanto emerso rimarca la preferenza già comprovata durante l’anno da parte dei turisti europei, attratti dalla varietà e dalla qualità che il territorio è in grado di offrire. Nelle parole del presidente della regione Eugenio Giani, “il rapporto di AITE conferma che l’attrattività della Toscana deriva anche da una sapiente unione di enogastronomia e cultura, che si esprime anche nei borghi minori e nelle aree interne”. Un dato che premia le molte eccellenze gastronomiche e che si riflette sul prodotto maggiormente apprezzato dai turisti di tutto il mondo: il vino.

Gli orari e il calendario

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Appuntamento dunque alla Fortezza con i tanti spunti proposti da Taste 2025. Sul sito della manifestazione è possibile acquistare il biglietto di ingresso, e in questa pagina sono elencati gli eventi organizzati alla Fortezza e in città. Questi i giorni e gli orari di attività:

Sabato 08/02 e domenica 09/02

- Accesso compratori e rappresentanti: 9.30 – 18.30

- Accesso per tutti: 14.30 – 18.30

Lunedì 10/02

- Accesso compratori e rappresentanti: 9.30 – 18.30

Eventi riservati e parate popolari: il Carnevale a Firenze

Il Carnevale porta in città un arcobaleno di colori, energia e divertimento. Forte del successo degli ultimi anni, l’edizione 2025 prevede un’esclusiva cena di gala, una festa danzante e una parata per le vie del centro storico. Appuntamento per l’8 e il 9 febbraio, i due giorni dedicati alle celebrazioni ufficiali.

Un ricevimento rinascimentale

Bradley Grzesiak, CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons

La prima parte della manifestazione si svolge sabato 8, e ha inizio con una cena di gala nell’imponente Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L’evento richiede un dress code rigorosamente in maschera, complemento fondamentale alle suggestive atmosfere della festa danzante che segue la cena. Teatro di questa seconda parte della serata è la Sala delle Armi dello stesso Palazzo Vecchio, che ben si presta a ricreare la magia dei sontuosi balli organizzati fino all’inizio del Novecento nei più ricchi palazzi della città.

Il ricavato dell’ingente quota di partecipazione per cena e festa danzante viene devoluto, in collaborazione ufficiale con l’UNESCO, al progetto Lega del Filo d’Oro e alla YOU Foundation Education for Children in Need.

Una parata per tutti

La seconda giornata di Carnevale è pensata per una partecipazione più ampia ed accessibile a tutti. Dalle 14:00 di domenica 9, musica e animazione vivacizzano piazza Santa Maria Novella. Bambini e adulti sono invitati a sfilare in maschera e partecipare al concorso che premia i costumi migliori. Alle 15:30 ha quindi inizio la parata che da Santa Maria Novella raggiunge Piazza della Signoria.

La tradizione fiorentina

Lorenzo Noccioli, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Per quanto le sue origini risalgano ad antiche festività greche e romane, a Firenze il Carnevale raggiunse l’apice della popolarità durante la guida dei Medici. I giorni che precedevano la Quaresima vedevano una grande adesione popolare ai festeggiamenti, ma abbondavano anche le attività che coinvolgevano i giovani di nobile famiglia.

Il gioco del calcio storico, in particolare, era enormemente apprezzato presso ogni ceto sociale, e durante questo periodo venivano spesso organizzate delle partite regolamentate. La più celebre fu disputata in Santa Croce il 17 febbraio del 1530, quando 54 nobili scesero in campo allo scopo di deridere le truppe dell’imperatore Carlo V, che da mesi assediavano la città.

Dalle piazze alle tavole

webos fritos, CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr

Anche a Carnevale, festeggiamenti e cortei sono accompagnati da consolidate tradizioni culinarie. Sono diversi i dolci che in questi giorni spopolano nelle case di Firenze, e che possono anche essere acquistati nei forni e nelle pasticcerie della città. Tra i più gustati ci sono le frittele di riso e i cenci, chiamati anche frappe, chiacchiere o donzelle in altre zone della Toscana. La specialità maggiormente apprezzata resta comunque la schiacciata alla fiorentina, che nulla ha a che vedere con la classica schiacciata salata. Si tratta di una torta realizzata oggi in molte varianti, e che viene solitamente decorata con lo zucchero a velo per riprodurre il giglio fiorentino.

Basta però una gita fuori porta per scoprire un intero universo di preparazioni tipicamente carnevalesche, caratteristiche di piccole aree o diffuse in tutta la regione. Tra castagnole, quaresimali, berlingozzi, frati, zuccherini di Fucecchio e spongate della Lunigiana, anche in questo periodo la tradizione offre dolci per tutti i gusti.

Cocktail Negroni, l’aperitivo di Firenze

Firenze è da sempre legata alla cultura del buon bere. Si tratta di una passione che anche nel contesto urbano trova per molti la sua massima espressione nell’eccellenza enologica del Chianti. Tuttavia, la città è anche la patria del cocktail più bevuto nel mondo, che ha celebrato pochi anni fa il secolo di vita e che continua ad essere sempre più apprezzato: il Negroni.

Un drink che mette tutti d’accordo

Il centro storico vanta una miriade di location in cui esplorare il sempre dinamico universo della mixology. Sono moltissimi i locali eleganti ed esclusivi dove fare un aperitivo di qualità o rilassarsi dopo cena bevendo in compagnia.

Nell’esteso panorama delle opzioni disponibili, tra proposte creative e rivisitazioni dei grandi classici, gli italiani si affidano spesso ai capisaldi dell’ambiente. Tra i drink più apprezzati anche a Firenze troviamo Spritz, Gin Tonic, Mojito, Cuba Libre e Margarita. A condurre la classifica è però il cocktail che proprio qui nacque grazie all’estro di Camillo Negroni, e che ormai da diversi anni risulta il più consumato al mondo secondo le graduatorie internazionali.

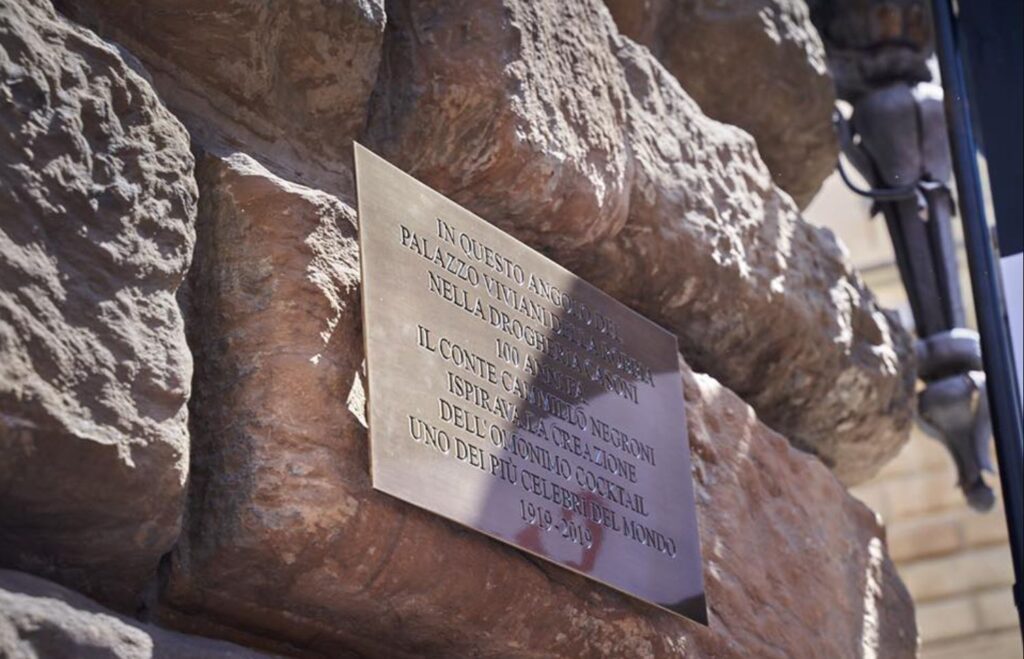

La storia di un classico fiorentino

L’artefice della creazione del nuovo drink è il conte Camillo Negroni, nato a Fiesole nel 1868. Il nobile era solito frequentare l’aristocratica drogheria e profumeria Casoni all’angolo tra via della Spada e via de’ Tornabuoni. Fu qui che un giorno del 1919 chiese al barman Fosco Scarselli di variare il suo abituale aperitivo Americano sostituendo il seltz con il gin. Sembra che il conte avesse trovato l’ispirazione per questa variante durante i suoi frequenti viaggi a Londra e New York, dove aveva conosciuto la ricca tradizione anglosassone in materia di cocktail. Caratterizzata da un colore arancio intenso e da un gusto amaro, la bevanda appena inventata prevedeva parti uguali di gin, Campari e vermut rosso. Completava la presentazione una mezza fetta d’arancia.

Noto inizialmente come “Americano alla moda del conte Negroni”, nel corso del suo secolo di storia il cocktail è stato arricchito da numerose varianti celebri. Tra tutte, il Negroni Sbagliato e il Boulevardier, che al gin sostituiscono rispettivamente lo spumante brut e il bourbon.

Caffè e boutique

Oggi moltissimi locali di Firenze propongono il cocktail originale o una delle sue molte rivisitazioni d’autore. Per chi volesse ripercorrerne le tracce fino alla sua invenzione, la destinazione da appuntarsi resta via della Spada. Le sale della drogheria che ne vide la nascita, e nelle quali fu successivamente trasferita l’attività del preesistente caffè Giacosa, hanno visto svariati tentativi di preservazione nel corso degli anni. Nel 2001 lo stilista Roberto Cavalli acquisì l’attività per salvaguardarne la storia, ma fu costretto a chiudere nel 2017 per motivi economici.

Sebbene lo spazio originale sia attualmente destinato ad un negozio di moda, il caffè Giacosa ha riaperto nel 2023 a pochi passi di distanza, sul lato opposto di via della Spada. Per quanto la proprietà sia cambiata rispetto allo storico locale, il menu della nuova gestione omaggia l’inventiva di Negroni con ricette classiche e nuove varianti.

All’angolo tra via della Spada e via de’ Tornabuoni, dove il Conte sorseggiava la sua creazione, è presente una targa quasi nascosta tra le scintillanti insegne delle boutique. Fu affissa nel 2019 durante le celebrazioni per il centenario, a memoria di una vera istituzione nel mondo dei cocktail e di un interessante capitolo nella storia di Firenze.

I quartieri di Firenze: il rione San Lorenzo

Tra i vari angoli di Firenze, il quartiere di San Lorenzo è quello che più di ogni altro rivela l’anima al tempo stesso popolare e nobile della città. Qui sono state scritte molte pagine note e meno note nella storia del centro storico. Qui si snodano alcune delle vie a cui da sempre i fiorentini sono maggiormente legati. Ed è qui che ai tradizionali mercati, dove da secoli si commercia in cuoio e generi alimentari, si affiancano gli edifici residenziali e i luoghi di culto dove svariate generazioni della famiglia Medici hanno trascorso la loro vita quotidiana.

Un quartiere dinamico

Dal punto di vista amministrativo, il rione comprende non solo il cuneo di vie attorno alla basilica, ma anche un’area irregolare che si spinge a nord fino ad includere piazza dell’Indipendenza e l’intera Fortezza da Basso. In realtà il cuore del quartiere si limita all’area più modesta che da piazza San Giovanni abbraccia piazza San Lorenzo fino alle strade che circondano il Mercato Centrale. Sotto molto aspetti, si tratta di un mondo a sé stante rispetto al resto del centro storico.

Il rione è caratterizzato infatti da vedute, suoni e profumi che lo rendono unico nell’eterogeneo panorama fiorentino. Passeggiare per San Lorenzo significa immergersi nell’odore del cuoio tipico delle bancarelle e nelle infinite fragranze che contraddistinguono il Mercato Centrale. Significa incrociare una moltitudine di volti e culture, e ascoltare voci e rumori che possono risultare sorprendenti e all’apparenza dissonanti. Non è un quartiere adatto a chi è in cerca di un angolo di tranquillità. Il fragore del tradizionale mercato all’aperto rende queste vie le più vivaci della città. Come ad incorniciare la quotidiana attività dei commercianti, mattina e sera portano anch’esse i loro suoni tipici, dominati dallo sferragliare dei carretti che si muovono tra le vie in cui sostano nelle ore di apertura e i fondi limitrofi dove riposano durante la notte.

Il rione che racchiude popolo e signoria

mtnwa, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

La prima tentazione, per chi giunge in visita in questa parte della città, è quella di identificare il quartiere con l’omonima basilica. Dopotutto, la fondazione della primitiva cattedrale che sorgeva nel sito dell’attuale complesso coincide con l’origine stessa della tradizione cristiana a Firenze. Per quanto nulla di quella prima costruzione sia giunto fino a noi, il legame dell’attuale chiesa con la storia fiorentina è indiscutibile.

San Lorenzo riesce però a soddisfare le aspettative dei visitatori più diversi. Le bancarelle che durante le ore diurne animano le sue brulicanti vie presentano una varietà di tipici oggetti in pelle e souvenir. È invece dedicato all’universo gastronomico il Mercato Centrale, nella sua doppia veste di mercato alimentare e di area dedicata alla ristorazione. L’intero quartiere, del resto, è costellato di osterie e ristoranti che accolgono sia una clientela turistica che quella in cerca di un’offerta più genuinamente tradizionale.

È sufficiente però allungare lo sguardo oltre i banchi del cuoio per scorgere le architetture imponenti della Firenze dei signori. Nel XV secolo, infatti, i Medici elessero la zona a quartiere di famiglia, fondandovi la propria residenza. Al di là della basilica stessa, sono molti gli edifici che furono testimoni della massima gloria della Repubblica. Nell’elegante Palazzo Medici Riccardi vissero personaggi come Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico, che riposano a poca distanza nelle cappelle del casato. Parte del complesso della basilica è anche dedicato alla Biblioteca Medicea Laurenziana, una delle principali raccolte di manoscritti al mondo, nata proprio dalle collezioni librarie di famiglia.

Turismo e comunità

Of the individual pictures, Gryffindor, of the panorama, Roland Geider (Ogre), CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Un passato millenario per un quartiere che resta oggi uno dei crocevia più vivi ed emblematici di Firenze. Nella sua lunga storia, San Lorenzo si è sempre contraddistinto per le sue due anime. Da una parte la forte vocazione commerciale, che la rende una delle destinazioni turistiche più popolari della città. Dall’altra la comunità costituita da chi nel quartiere ci risiede, magari da innumerevoli generazioni, nella ricerca costante di un equilibrio tra la riservatezza della vita privata e l’estrosità di ristoranti, mercati e bancarelle.

Gelati dal mondo: un viaggio tra le varietà più esotiche

L’evoluzione storica del gelato ha attraversato secoli e nazioni. Sebbene le prime testimonianze di dolci freddi si possano rintracciare in Cina e Medio Oriente, è Firenze ad aver visto la nascita della sua versione moderna, grazie soprattutto a personaggi come Bernardo Buontalenti e Caterina de’ Medici.

Oggi abbiamo una concezione molto precisa di come debba presentarsi un classico gelato artigianale, universalmente esportato ed apprezzato. Anche per questo motivo, un itinerario di scoperta attorno al mondo può rivelare grandi sorprese in quanto a varietà di preparazioni e tradizioni esistenti. Se le temperature invernali non sempre invogliano al consumo, questo excursus vi farà sognare il caldo dell’estate in attesa di nuove scorpacciate.

Un dolce tipico

Molte tipologie locali di gelato non si limitano ad integrare ingredienti nazionali per adattare le ricette classiche ai gusti della popolazione. Spesso infatti le preparazioni prevedono lavorazioni originali, che in alcuni casi sono a loro volta esportate all’estero. È il caso del mochi giapponese, un preparato di riso glutinoso presentato spesso proprio in forma di gelato. La sua pasta morbida e appiccicosa è familiare a molti perché viene servito frequentemente anche in Italia nei ristoranti di sushi. Gusti comuni sono fagioli rossi azuki, latte e soprattutto tè verde.

Resine vegetali e tuberi di orchidee

Commoner247, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Altre varietà sono meno conosciute in occidente, e si distinguono nettamente per sapori e consistenze da quanto consumiamo abitualmente. Ne è un esempio il kulfi, un dessert denso e cremoso tipico del subcontinente indiano. Può essere aromatizzato con ingredienti classici e locali, e viene consumato in particolare nei villaggi e nelle piccole città, dove le ricette sono tramandate di generazione in generazione.

Anche gli ingredienti impiegati per la base possono differenziarsi molto. In Siria e Turchia vengono spesso utilizzati resine vegetali o farine ricavate dai tuberi essiccati di alcune orchidee. Il risultato è un composto filante ed elastico, conosciuto nei due paesi rispettivamente come booza e dondurma, la cui preparazione viene considerata una vera arte. Una caratteristica di questa specialità è la sua resistenza al calore, che le permette a lungo di non sciogliersi anche sotto il sole del deserto.

Si chiama invece faloodeh un dolce persiano molto popolare in Iran e Afghanistan. Simile a un sorbetto, è realizzato con vermicelli di amido, sciroppo di zucchero e acqua di rose.

Fritto o non fritto?

Fen Labalme, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Nonostante il nome, il gelato fritto thailandese non subisce alcun processo di cottura come avviene invece per il suo omonimo cinese. Il cosiddetto gelato arrotolato, infatti, viene realizzato versando un composto di latte, panna e zucchero su una piastra refrigerata. Una volta compattato, viene avvolto su sé stesso e servito in una coppa o in un cono insieme ad ingredienti freschi come frutta, cioccolato e noci. Si tratta di un dessert che da qualche anno si sta diffondendo anche in Italia, a testimonianza di quanto interesse ancora suscitino le novità che il mondo del gelato può offrire.

Una volta infatti che ricette, sapori, provenienze e identità locali vengono messi da parte, ciò che resta è la passione comune per un cibo che invita come pochi alla condivisione, e che riesce ad avvicinare e mettere d’accordo tutte le culture.

L’arte a Firenze: la Porta del Paradiso

Tra gli innumerevoli capolavori prodotti dal Rinascimento fiorentino, pochi colpiscono turisti e storici dell’arte quanto la Porta del Paradiso del battistero di San Giovanni. Collocata alla sua inaugurazione sul lato che affaccia sulla chiesa di Santa Maria del Fiore, si distingue per le imponenti ante realizzate in bronzo dorato e caratterizzate da dieci pannelli scolpiti che rappresentano altrettanti episodi biblici.

Le porte del Battistero

La costruzione della prima porta del battistero era stata completata da Andrea Pisano nel 1336. La realizzazione della seconda porta, destinata all’accesso principale, fu invece accordata nel 1401 all’allora sconosciuto scultore e orafo Lorenzo Ghiberti. Al concorso indetto per l’occasione aveva preso parte anche Filippo Brunelleschi, dichiarato in effetti vincitore ex aequo, il quale tuttavia si era rifiutato di lavorare a fianco del primo a causa di una presunta incompatibilità stilistica. Unico responsabile del progetto, Ghiberti concluse l’opera soltanto nel 1424. I committenti furono in ogni caso soddisfatti di quanto ottenuto, e l’anno successivo gli assegnarono l’incarico di realizzare anche la terza porta, quella per cui sarebbe stato per sempre ricordato.

L’artista ricevette carta bianca per quanto riguarda modalità di esecuzione e interpretazione del tema, che avrebbe riguardato una serie di scene del Vecchio Testamento. Decise di realizzare le varie formelle con la tecnica scultorea dello stiacciato, che permetteva di creare l’illusione di diversi piani di profondità. È importante evidenziare che gli fu anche assegnata una facoltà di spesa apparentemente illimitata. Come ricorda lo scultore stesso, «Mi fu data licenza [che io] la conducessi [la porta] in quel modo ch’io credessi tornasse più perfettamente e più ornata e ricca».

Ghiberti si prese in effetti tutto il tempo di cui necessitava: la conclusione dell’opera richiese ben 27 anni. La lunga attesa fu comunque ben ripagata. Alla sua inaugurazione nel 1452 la porta risultò talmente superiore alle aspettative che le fu riservato l’accesso principale del battistero, proprio davanti al Duomo.

I danni dell’alluvione e i restauri

Nel novembre del 1966 l’ondata di piena dell’Arno spalancò la porta e strappò via dal telaio sei dei dieci pannelli. Questo evento mise in moto una lunga e complessa operazione di restauro, resa necessaria anche dal deterioramento provocato nei secoli dagli agenti atmosferici. I lavori, che richiesero vari interventi nel corso dei decenni successivi, furono completati nel 2012.

La porta visibile oggi al battistero è una copia realizzata utilizzando un calco risalente al primo dopoguerra, mentre l’originale è conservata a pochi passi di distanza nel Museo dell’Opera del Duomo.

L’origine del nome

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

È probabile che il termine “Porta del Paradiso” fu attribuito a causa della collocazione dell’opera al posto d’onore davanti al Duomo, un sito chiamato Paradisium. Tuttavia secondo Giorgio Vasari, dichiarato ammiratore di Ghiberti, sarebbe stato Michelangelo a dire delle ante “che elle son tanto belle che elle starebbon bene alle porte del Paradiso”. Quale che sia l’effettiva provenienza del nome, è suggestivo notare come all’epoca tra il Battistero e la vecchia cattedrale di Santa Reparata sorgesse un cimitero. Di fatto la porta si trovava, più o meno letteralmente, sulla soglia del Paradiso.

La cavalcata dei Magi

Il 6 gennaio di ogni anno la città di Firenze celebra l’Epifania con una ricostruzione storica nelle vie del centro. L’evento richiama una festa popolare che risale al XV secolo, durante la quale tre diversi cortei si riunivano al Battistero di San Giovanni e raggiungevano piazza San Marco.

La ricorrenza religiosa

G. Monasta, CC BY-NC-SA 4.0

La dodicesima notte di Natale, come è anche chiamata l’Epifania, è una delle più antiche festività cristiane. Ad essa è associato il soggetto dell’adorazione dei Magi, che compare originariamente nel Vangelo di Matteo. Si tratta di uno degli episodi biblici più rappresentati nell’arte, e molti dipinti conservati nella Galleria degli Uffizi ne narrano la vicenda. Tra questi figurano le opere di Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Gentile da Fabriano e Albrecht Dürer.

La manifestazione ieri e oggi

G. Monasta, CC BY-NC-SA 4.0

Il tema dell’adorazione era fortemente sentito negli anni della Repubblica di Firenze. All’epoca la cerimonia era solennemente inscenata dalla Confraternita della Stella, che rievocava così l’arrivo dei tre saggi stranieri nella città di Betlemme e il loro omaggio a Gesù.

I Medici erano particolarmente legati a questa ricorrenza, che fu poi abbandonata per molti secoli successivamente alla cacciata della famiglia da Firenze. Alla fine del secolo scorso l’usanza fu recuperata e da allora è stata mantenuta.

Oggi la manifestazione prevede un corteo di 700 figuranti in costumi d’epoca che sfilano al seguito dei Magi a cavallo. Da Palazzo Pitti attraversano Ponte Vecchio e Piazza della Signoria fino ad arrivare a Piazza di San Giovanni. Qui un presepe vivente viene allestito di fronte al Duomo. La celebrazione si conclude con la lettura del Vangelo e la deposizione di oro, incenso e mirra davanti al neonato Messia.

Tradizioni a confronto

Nel folclore italiano, alla cavalcata dei Magi si affianca la figura pagana della Befana, altrettanto presente nell’immaginario comune di bambini e adulti insieme al rituale della calza ad essa collegato. La rievocazione dell’anziana signora armata di scopa fu a lungo condannata dalla Chiesa, per essere infine accettata come parte di una visione dualistica di bene e male.

Per quanto da sempre connessa alla tradizione italiana, sembra che il personaggio della Befana nasca da una commistione di antichi culti europei legati all’inverno boreale. Nelle culture del centro e nord Europa sono infatti molte le figure femminili legate ai riti propiziatori dell’agricoltura. Nella mitologia popolare celtica, in particolare, il personaggio di Perchta personifica la stagione fredda, e viene rappresentata come una vecchia vestita di stracci e con una grossa gobba, il naso adunco e i capelli spettinati. Un ritratto spaventoso che mostra un’evidente parentela con la nostra Befana, a testimonianza di una tradizione che da millenni accomuna popoli e culture.