I caffè storici di Firenze

I locali storici della città custodiscono una componente fondamentale della sua evoluzione culturale. Celati dietro le loro eleganti vetrine e permeati dai profumi delle miscele tostate, hanno assistito attraverso i secoli a mutamenti sociali, artistici e politici, e costituiscono oggi una pagina ancora attuale nelle vicende di Firenze.

Memoria e modernità

Le architetture e gli arredamenti che caratterizzano molte destinazioni del centro preservano un’ideale di bellezza molto radicato nella cultura fiorentina. I caffè attuali offrono un servizio che va dalla colazione al dopocena, e insieme alle proposte tradizionali mostrano spesso un interesse per gli odierni paradigmi della mixology. Vediamo quali sono le destinazioni che a prescindere dalla loro idea di ristorazione hanno fatto della qualità un marchio di fabbrica che perdura nel tempo.

Caffè Gilli e Caffè Concerto Paszkowski

Freepenguin, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Forte dell’orgoglio prodotto dai suoi quasi trecento anni di storia, il Caffè Gilli è tra i locali più noti della città. Nato nel 1733 come pasticceria svizzera con il nome di Bottega Dei Pani Dolci, dalla sua location originale di via dei Calzaiuoli fu spostato prima in via degli Speziali e infine in piazza della Repubblica. L’eleganza mitteleuropea dei suoi interni richiama fedelmente il fascino della belle-époque e ricorda come questo sia sempre stato uno dei salotti prediletti da letterati ed artisti, oltre che punto di incontro della borghesia fiorentina.

Al suo fianco sorge il Paszkowski, a sua volta grande riferimento culturale del Novecento con una schiera di clienti illustri che includono Gabriele D’Annunzio ed Eugenio Montale. Come nel caso del Caffè Gilli, il suo dehor offre in ogni stagione la possibilità di apprezzare un gettonatissimo aperitivo ammirando nel contempo una delle piazze più belle del centro.

Le Giubbe Rosse

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Si affaccia invece sul lato opposto di Piazza della Repubblica un altro dei nomi iconici della scena cittadina, così chiamato a causa delle divise indossate dai camerieri, secondo la moda viennese di fine Ottocento. Le Giubbe Rosse è il caffè letterario per eccellenza, e artisti come Filippo Tommaso Marinetti, Giovanni Papini e Ardengo Soffici ne fecero un laboratorio di idee e provocazioni. Le sue sorti furono profondamente legate allo sviluppo del movimento futurista e alle profonde trasformazioni sociali e politiche del Novecento.

Il prestigio delle Giubbe Rosse è stato scalfito solo in parte dalle alterne fortune degli ultimi anni. Dopo un periodo di chiusura e il rischio concreto di una cessazione definitiva, ha riaperto le porte nel 2024 sotto la gestione del gruppo Scudieri, il cui marchio è noto soprattutto per il caffè che sorge in Piazza del Duomo.

Cioccolateria Rivoire e Caffè Giacosa

Racconta una storia diversa il locale fondato dal torinese Enrico Rivoire nel 1872. Il cioccolatiere di corte di Vittorio Emanuele II ebbe notevole successo nell’introdurre a Firenze i cioccolatini e la cioccolata in tazza tipici della tradizione savoiarda, aiutato anche da una posizione privilegiata che affaccia su piazza della Signoria.

Ha origini torinesi anche l’ultimo caffè della rassegna. Dalla sua iniziale sede piemontese, il Giacosa si trasferì a metà Ottocento in via della Spada. Come raccontato più in dettaglio in un articolo precedente, il suo nome è legato alla nascita di quello che è oggi il cocktail più consumato al mondo, l’aperitivo che più di ogni altro racconta la Firenze da bere, il Negroni. Interpretando al meglio il suo doppio ruolo di memoria storica e di icona pop, il Giacosa mantiene tuttora quell’atmosfera di discreta raffinatezza che attraverso gli anni gli ha consentito, insieme agli altri caffè citati, di rappresentare la città e la sua multiforme cultura.

Fiorentini illustri: Caterina de’ Medici

Quando Caterina de’ Medici partì da Firenze alla volta della Francia per sposarsi aveva solo quattordici anni. Figlia di Lorenzo de’ Medici duca d’Urbino e di Maddalena de La Tour d’Auvergne, apparteneva a una delle famiglie più potenti d’Europa e il suo matrimonio combinato era frutto di un preciso obiettivo politico: legare la dinastia dei Medici al trono di francese significava garantire nuovi equilibri nel cuore del continente.

Una giovinezza travagliata

Riccardo Silva, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Le vicissitudini infantili di Caterina riflettono la vita politica italiana del XVI secolo. A poche settimane dalla nascita rimase orfana di entrambi i genitori e fu cresciuta tra Firenze e Roma da vari parenti. Tra questi figurava anche papa Clemente VII, che vide in lei l’opportunità per estendere l’influenza della famiglia alla corte di Francia. Combinò dunque il suo matrimonio con Enrico d’Orléans, futuro re con il nome di Enrico II.

I primi anni come regina consorte furono segnati dalla marginalità del suo ruolo. Il marito preferiva apertamente l’amante Diana di Poitiers, relegando la giovane sposa a una posizione quasi ornamentale. Ma Caterina possedeva due qualità per le quali sarebbe stata ricordata: resistenza e lungimiranza. Per oltre vent’anni infatti imparò ed affinò l’arte della sopravvivenza politica senza mai esporsi prematuramente.

Da regina a reggente

La morte improvvisa di Enrico II nel 1559 cambiò radicalmente il suo destino. I figli di Caterina salirono al trono uno dopo l’altro, troppo giovani o troppo fragili per governare da soli. La regina madre trovò così spazio come reggente, vero arbitro della politica francese in un’epoca dilaniata dalle guerre di religione tra cattolici e protestanti. Non era una visionaria né un’ideologa, ma un’abile equilibratrice. Cercò con ostinazione di mantenere il trono ai Valois, attraverso matrimoni, alleanze e compromessi.

La sua figura è stata a lungo avvolta da un’aura sinistra. I protestanti la accusarono di essere la mente occulta dietro la strage di San Bartolomeo, che vide migliaia di ugonotti massacrati a Parigi. È probabile che Caterina abbia approvato o quantomeno tollerato l’azione, ma il confine tra scelta politica e perdita di controllo resta sfumato. Cronisti e avversari trasformarono la regina in un personaggio controverso, amante di veleni e di intrighi. Negli anni della maturità Caterina vide il potere dei figli sgretolarsi sempre più e i Valois perdere centralità, restando nondimeno una delle figure più influenti e complesse del Rinascimento europeo. Un ruolo che viene ricordato anche nel libro Una donna al potere di Matteo Strukul, autore di un ciclo di romanzi che vede protagonista la famiglia Medici.

Innovazioni culturali

Alonso de Mendoza, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Al di là della trasposizione da figura storica a mito oscuro, Caterina lasciò un segno tangibile nello stile di vita dell’epoca. Portò oltralpe usi e costumi fiorentini, contribuendo a diffondere a corte il gusto per le arti decorative e per l’architettura dei giardini, e imprimendo alla monarchia un’impronta raffinata e cosmopolita.

Il suo apporto maggiore riguardò però l’ambito culinario. Introdusse sulla scena internazionale le tradizioni toscane con alcune ricette che avrebbero gettato le basi della cucina francese, come quelle della besciamella, dell’anatra all’arancia, della zuppa di cipolle e delle crepes. E come ben documentato contribuì in modo decisivo alla diffusione dei primi sorbetti moderni, dando avvio a quella che nei secoli successivi sarebbe diventata l’arte della gelateria.

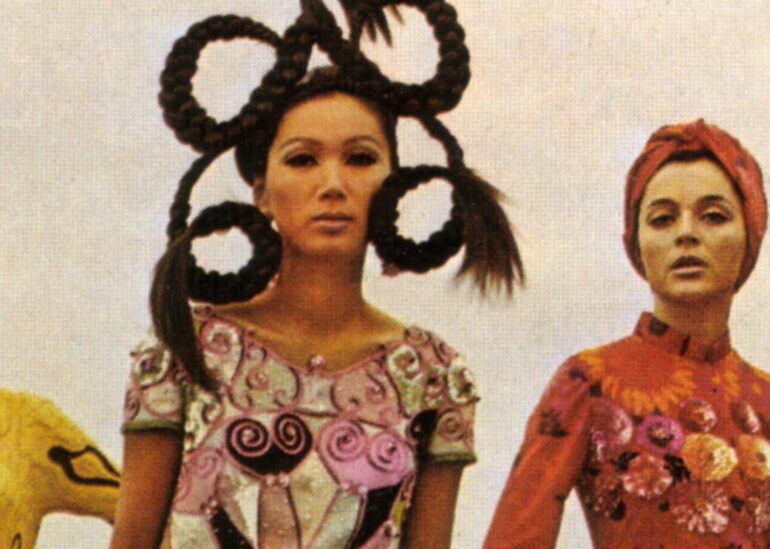

Vestiti, atelier e passerelle: la moda in città

La storia di Firenze è intimamente legata alla formidabile maturazione culturale che ne ha caratterizzato il periodo rinascimentale, nonché ai molti artisti che qui sono nati o che vi hanno trovato una patria d’adozione. Tuttavia, dalla metà del Novecento la città ha avuto un ruolo importante anche nello sviluppo dell’alta moda italiana, le cui vicende si dipanano fra tradizione artigianale, rinnovamento stilistico e vocazione internazionale.

Abilità e intraprendenza

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

L’epoca moderna della moda fiorentina può essere fatta risalire agli anni Cinquanta del XX secolo. Fino ad allora Parigi era stato l’unico vero centro europeo del settore. Mentre Milano e Roma iniziavano a consolidarsi come poli dell’industria italiana del fashion, Firenze si distingueva per la sua capacità di unire maestria d’esecuzione e senso estetico raffinato. Ogni creazione nasceva come oggetto unico, curato nei dettagli e destinato a durare nel tempo. Furono gli atelier come Gucci e Ferragamo a dare impulso a un movimento che valorizzava il Made in Italy come sinonimo di qualità e creatività. L’abilità artigiana dei laboratori, specializzati in pelle, calzature e accessori, costituì la base su cui si sarebbe costruita la reputazione della città.

Dalle sfilate alle fiere

Il primo evento contraddistinto da un’ambizione di ampio respiro si tenne nel febbraio del 1951 a villa Torrigiani, per volontà dell’imprenditore Giovanni Battista Giorgini. Molti oggi associano quella sfilata all’effettiva nascita dell’alta moda sulla scena nazionale.

Negli anni Sessanta Firenze iniziò ad ospitare le prime manifestazioni di rilevanza europea. Eventi come Pitti Immagine nacquero proprio in questo contesto, e si trasformarono rapidamente in piattaforme globali per stilisti e compratori. Lungi dall’offrire semplicemente un’occasione di scambio commerciale, queste fiere divennero presto luoghi di sperimentazione stilistica, dove tradizione e innovazione si incontravano in modi inattesi.

Il calendario degli eventi prevede oggi una serie di importanti appuntamenti che coprono vari periodi dell’anno e che si svolgono in prestigiose location della città. La stessa organizzazione di Pitti Immagine, che resta il marchio più distintivo nella promozione del settore, si differenzia in svariate fiere dedicate ad esempio alla moda maschile e a quella per bambini, come pure ad ambiti più specifici come le industrie dei filati e delle fragranze.

Negozi, musei, scuole

Freepenguin, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Quanto al lascito di ciò che è stato costruito nel corso degli ultimi settantacinque anni, è sufficiente fare due passi per via Tornabuoni per capire come Firenze cerchi di mantenere un ruolo centrale nel panorama contemporaneo dell’alta moda. Lungo i marciapiedi dell’elegante via del lusso, i più blasonati nomi internazionali si presentano o si sono presentati in passato fianco a fianco ai principali marchi fiorentini. Non solo Gucci e Ferragamo, ma anche Roberto Cavalli, Emilio Pucci, Enrico Coveri, Patrizia Pepe ed Ermanno Scervino. Come già accennato in un articolo precedente, sono altrettanto numerosi i musei dedicati alle varie maison o a specifici aspetti del settore. Di più ampia estensione è invece il Museo della Moda e del Costume ospitato a Palazzo Pitti, che con i suoi 6000 abiti ed accessori traccia minuziosamente l’evoluzione dell’alta sartorialità attraverso i secoli.

Se l’epoca odierna è ben rappresentata, nel bene e nel male, dall’incontro delle grandi firme del fashion system con aziende locali di più modesta entità, è invece al futuro che guardano le scuole nate sul territorio della città negli ultimi decenni. Tra tutte, il Polimoda, l’ITS Mita Academy e l’Accademia Italiana di Arte, Moda e Design rimarcano con passione come l’alta moda fiorentina possa guardare con un occhio a ciò che è stato e con l’altro a ciò che sarà.

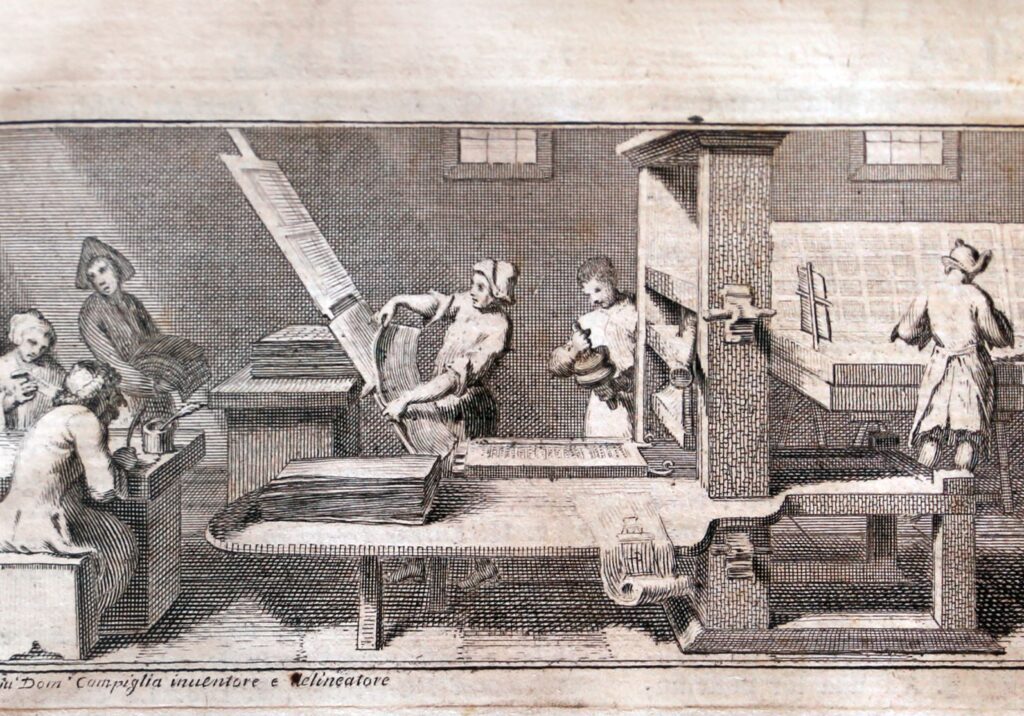

L’Accademia della Crusca, laboratorio della lingua italiana

Qualcuno la considera l’ultimo baluardo del congiuntivo. Più o meno tutti l’abbiamo presto o tardi chiamata in causa per sciogliere un dubbio o dipanare i nodi di un disaccordo grammaticale. Fin dalla sua nascita si è imposta come principale riferimento istituzionale in ambito linguistico, e vanta oggi quasi cinquecento anni di storia che la legano a Firenze e all’evoluzione dell’italiano.

Il circolo dei letterati

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

L’Accademia della Crusca fu fondata nel 1583 per mano di un gruppo di poeti e intellettuali fiorentini che si riuniva festosamente per affrontare dibattiti linguistici che essi definivano “cruscate”. Nonostante l’approccio goliardico, il loro proposito era selezionare accuratamente il “miglior grano” della lingua. Da qui deriva il nome: l’idea della compagnia era proprio quello di eliminare dall’italiano la crusca, ovvero le scorie, e promuoverne un uso limpido e coerente, capace di rappresentare una norma comune che valicasse i confini regionali.

L’intera simbologia dell’Accademia, del resto, volge uno sguardo autoironico all’arte della panificazione. Il logotipo stesso dell’istituzione è costituito da un “frullone” (un macchinario che separava la farina dalla crusca) recante come motto il verso petrarchesco “Il più bel fior ne coglie”.

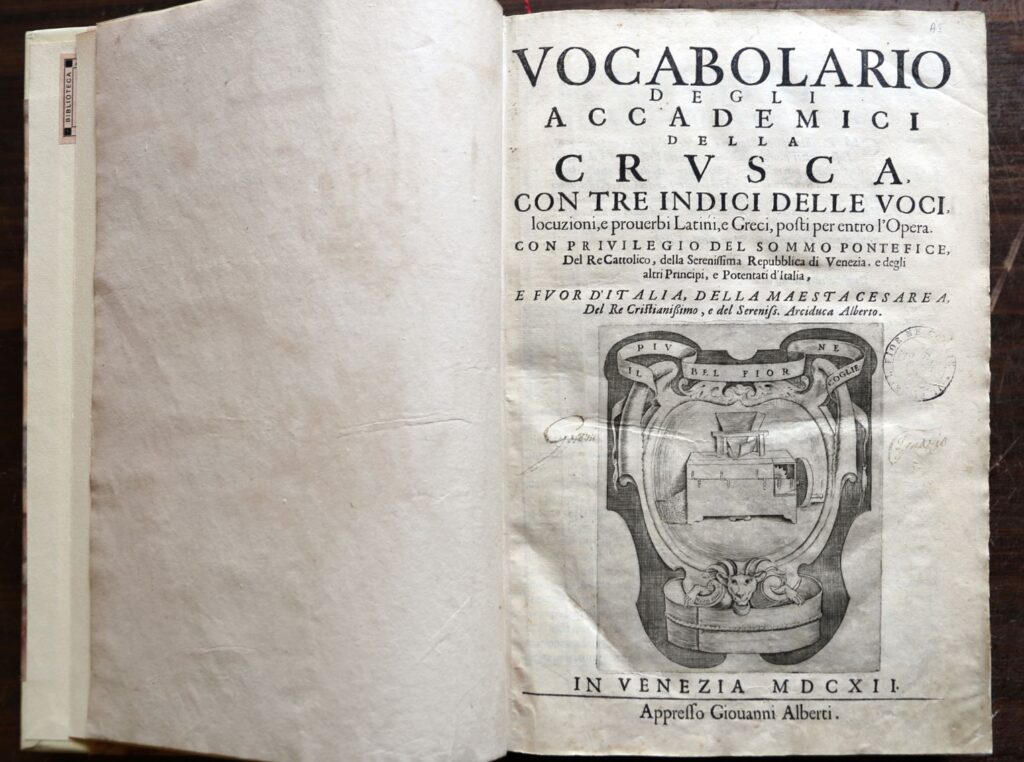

Un’impresa pionieristica

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

La prima grande opera dell’Accademia fu il Vocabolario degli Accademici della Crusca, pubblicato nel 1612. Si trattò del primo dizionario monolingue della lingua italiana, e uno dei primi al mondo di questo genere. L’opera, arricchita nelle edizioni successive, fissò criteri lessicali e stilistici che influenzarono per secoli scrittori, studiosi e insegnanti. Nonostante i limiti del tempo, con il riferimento privilegiato agli autori fiorentini trecenteschi, il Vocabolario rappresentò un punto di partenza decisivo per la codificazione dell’italiano.

Nella sua attuale sede alla Villa Medicea di Castello, l’Accademia conserva tuttora un ricchissimo archivio di massimo interesse per la storia della lessicografia e della filologia. Si tratta solo di una delle attività che la Crusca svolge nell’ambito del sostenimento e della diffusione di una consapevolezza critica dell’italiano.

Una lingua in continuo movimento

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Il ruolo dell’Accademia si è evoluto nel corso dei secoli. Oggi non è più un organo normativo in senso stretto: non impone regole, ma offre strumenti di riflessione e orientamento. Le sue attività si concentrano sulla ricerca e la divulgazione, con particolare attenzione ai fenomeni di mutamento: neologismi, forestierismi, lessico specialistico. Attraverso il suo sito istituzionale risponde a dubbi linguistici, pubblica studi e promuove iniziative culturali che mantengono vivo il dibattito su come l’italiano evolva in rapporto ai media, alla tecnologia e ai contatti internazionali.

Una delle tematiche di maggiore contesa riguarda la missione odierna dell’Accademia, improntata non tanto a difendere la lingua da una serie di forze esterne che rischiano di trasfigurarla, bensì ad osservare e comprendere tali evoluzioni con strumenti scientifici. È quindi naturale che a diventare oggetto di controversia sia il ruolo stesso dell’istituzione, considerata talvolta un anacronistico relitto. In fondo le sue sorti si conformano ai mutamenti dell’italiano, stretto anch’esso tra coloro che ne invocano una presunta immutabilità e chi invece storce puntualmente il naso all’arrivo di ogni nuova e discutibile moda linguistica.

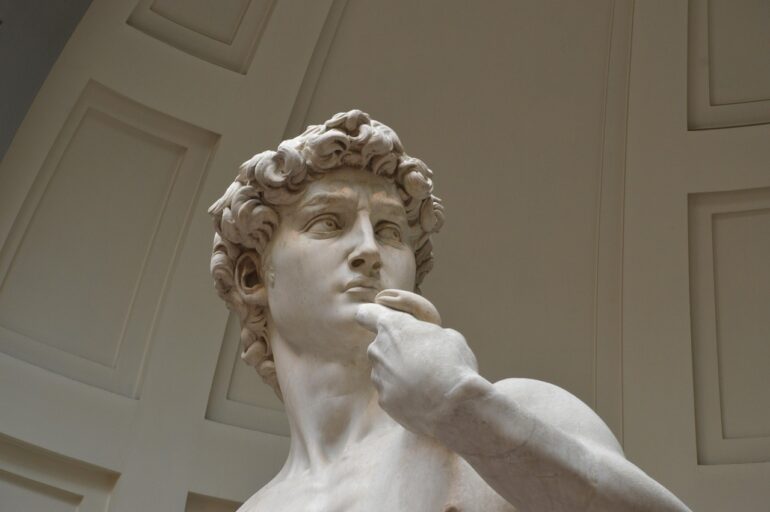

L’arte a Firenze: il David

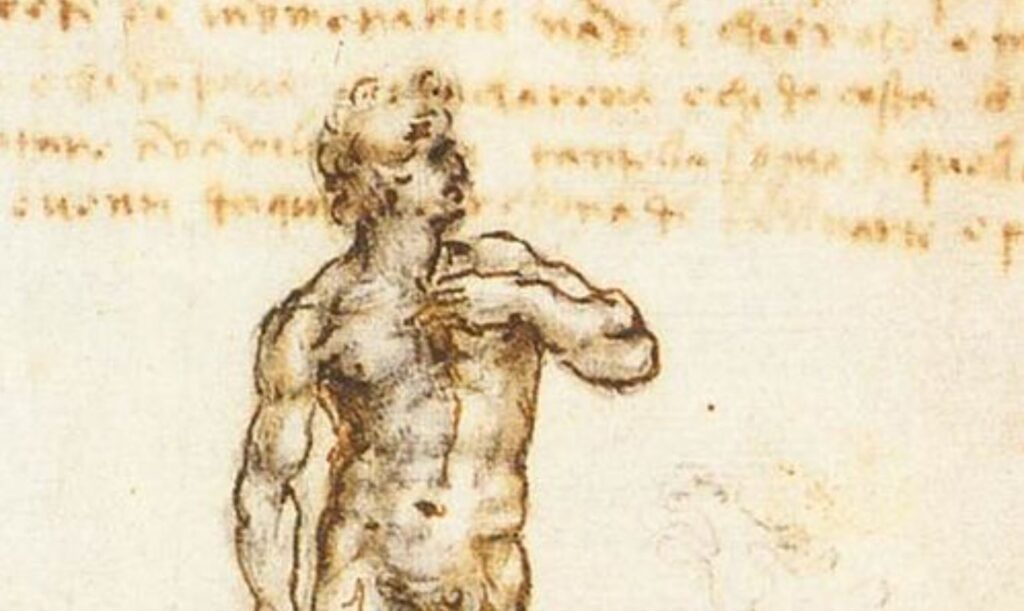

È una delle opere che più rappresentano Firenze nel mondo, riprodotta in infinite varianti a beneficio di ogni turista che vede di buon’occhio la celebre effigie stampata su cartoline, magneti, magliette e grembiuli. Le sue qualità trascendono tuttavia la pur evidente iconicità che la caratterizza come oggetto di merchandising, tanto da aver costituito un importante punto di svolta nel modo di rappresentare l’essere umano.

Una genesi complessa

Il David di Michelangelo detiene facilmente il titolo di capolavoro della scultura mondiale, emblema non solo della città ma del Rinascimento stesso. L’artista lo realizzò tra il 1501 e il 1504, prima ancora di compiere trent’anni. Le cronache dell’epoca riferiscono come il blocco di marmo che gli fu affidato fosse stato scartato da altri scultori a causa delle numerose fenditure, che lo rendevano particolarmente fragile e di difficile lavorazione. La forma stessa del blocco, inoltre, risultava essere oltremodo stretta, tanto da apparire insufficiente per lo sviluppo anatomico della figura. Il timore di tutti era che la statua non sarebbe stata in grado di sopportare il peso dell’intera struttura sulle sole gambe.

Nonostante la scarsa qualità del materiale di partenza, lo scultore della Pietà vaticana si mise al lavoro sull’opera che i fiorentini già chiamavano “il gigante”. Impiegò tre anni per consegnare al mondo il David, che resterà universalmente noto come uno dei suoi maggiori conseguimenti.

Originale e repliche

L’opera avrebbe dovuto inizialmente essere collocata su un contrafforte della cupola di Santa Maria del Fiore, nell’ambito di un piano di decorazione scultorea del Duomo promulgato quasi un secolo prima. Constatando l’eccellenza di quanto realizzato da Michelangelo, una commissione istituita appositamente stabilì che il David avrebbe potuto ben rappresentare l’autorevolezza politica della Repubblica di Firenze grazie ad una sistemazione di rilievo. La storia dell’eroe che affronta il gigante Golia poteva infatti essere letta come allegoria della città stessa, pronta a difendere la propria indipendenza contro potenze più grandi. La statua fu dunque posizionata davanti a Palazzo Vecchio e lì rimase per quasi quattro secoli. Nel 1872 trovò ricovero nella Galleria dell’Accademia, dove fu trasferita a causa delle precarie condizioni di conservazione e dove è ammirabile ancora oggi.

Quanto alla prima collocazione in piazza della Signoria, nel 1910 fu innalzata al posto dell’originale una copia realizzata dallo scultore Luigi Arrighetti. Non si tratta dell’unica replica esistente. Una di queste fu donata nel 1857 alla regina Vittoria e trasportata al Victoria and Albert Museum di Londra. La sovrana restò scioccata dalla nudità del David e ordinò il posizionamento strategico di una foglia di fico che rendesse l’opera più tollerabile ai pudichi occhi dei dignitari in visita.

Tra forma e contenuto

Le titubanze estetiche della regina tolgono poco allo splendore dell’originale. Il David fu immediatamente celebrato per la sua magnificenza. Nei suoi cinque metri e più di altezza, la statua esprime una forza e una tensione rese ancora più evidenti da un artificio tecnico: Michelangelo ne alterò le proporzioni rendendo più grandi testa e mani e conferendo così all’intera figura la sua notoria armonia.

Lo scultore si discostò dalle consuetudini anche per il tema. A differenza delle interpretazioni precedenti, che si concentravano sullo scontro con Golia, scelse infatti di raffigurare il momento che precede il confronto. Il corpo è immobile ma attraversato da un’energia latente, i muscoli tesi e lo sguardo concentrato sull’avversario invisibile. In questa sospensione, il marmo trasmette una doppia dimensione di fragilità e potenza che rende il David ancora oggi sorprendentemente moderno.

Frank Epperson e l’invenzione del ghiacciolo

Durante una notte d’inverno del 1905, un ragazzo americano di undici anni fu protagonista di un’invenzione fortuita che avrebbe creato dal nulla un intero settore gastronomico e refrigerato le estati di milioni di persone in tutto il mondo.

Ingegno e fortuna

La storia dell’umanità è ricca di scoperte accidentali che hanno rivoluzionato il corso della civiltà, dando spesso una svolta significativa ad anni di duro lavoro. Naturalmente, non tutte hanno avuto l’impatto che ebbe Alexander Fleming quando, a partire dalle muffe cresciute spontaneamente in una delle sue piastre di Petri, sviluppò il primo antibiotico al mondo, la penicillina. E non tutte hanno conosciuto la diffusione di alcune tecnologie nate grossomodo per caso, come i raggi x, il teflon o il forno a microonde. Anche nell’ambito della gastronomia, però, esistono invenzioni attribuibili a semplici coincidenze. È il caso del gorgonzola, che in base alla leggenda nacque quando un pastore dimenticò del formaggio in una grotta le cui condizioni ambientali ne modificarono le proprietà organolettiche. Qualcosa di simile accadde anche nella città californiana di Oakland 120 anni fa, quando l’undicenne Frank Epperson, secondo quanto da lui stesso riportato anni dopo, produsse senza volerlo il primo ghiacciolo.

Dalla bevanda al “ghiaccio su bastoncino”

Tutto iniziò grazie ad un bicchiere d’acqua e a del bicarbonato di sodio al limone, che Frank era solito mescolare utilizzando un bastoncino di legno. Una sera, andando a dormire, il ragazzo dimenticò il bicchiere sul davanzale della propria stanza, lasciandolo esposto alle temperature insolitamente fredde di quella notte. Al suo risveglio, scoprì che il liquido si era congelato attorno al bastoncino, andando a creare un blocco di ghiaccio che poteva essere agevolmente mangiato.

In realtà la storia del gelato racconta di esperimenti con ghiaccio e neve svolti in tempi molto più remoti, e di popolazioni come cinesi, persiani e romani presso le quali erano comuni dei veri ghiaccioli e sorbetti ante litteram. La scoperta di Frank ebbe però il merito di dare il via all’età dell’oro dei ghiaccioli moderni. Quasi vent’anni dopo quella fredda notte, ormai padre di famiglia, Frank decise di testare la sua invenzione offrendo ghiaccioli durante un ballo dei pompieri. Incoraggiato dal riscontro entusiastico di quel pubblico iniziale, brevettò l’idea con il proposito di avviare una commercializzazione su vasta scala. Il prodotto fu presentato come “un dolce ghiacciato dall’aspetto invitante, che può essere consumato comodamente senza contaminazione da contatto con le mani e senza bisogno di piatto, cucchiaio, forchetta o altro strumento”. La registrazione del brevetto indicava perfino quale fosse il legno ideale per il bastoncino: tiglio, betulla o pioppo.

Frank inaugurò così la sua impresa. Nel corso degli anni successivi affrontò non poche traversie, dalla concorrenza di chi come lui aveva intuito le potenzialità del prodotto fino al crollo di Wall Street del 1929, che lo costrinse a vendere i diritti del suo marchio. La nascita di un fenomeno globale, tuttavia, aveva avuto luogo.

Il successo planetario

La fama del ghiacciolo crebbe rapidamente. Era economico, semplice da produrre e perfetto per le calde giornate estive. La sua popolarità esplose negli anni Trenta, quando in piena crisi economica divenne una delle rare gioie accessibili a tutte le classi sociali.

Lo sbarco in Italia avvenne nell’Emilia Romagna del secondo dopoguerra, aiutato dalla fiorente rivoluzione industriale del cibo. Fu battezzato in vari modi dalle aziende produttrici (alcuni dei marchi più noti erano Bif e Cof, entrambi acronimi dei nomi dei vari titolari), prima di essere universalmente indicato col generico nome di “ghiacciolo”.

Gli ultimi cinquant’anni hanno visto le ricette originali declinate nelle forme e nei gusti più vari. La tendenza più recente prevede un ritorno ai ghiaccioli artigianali e un’attenzione crescente all’utilizzo di ingredienti naturali, con meno zuccheri e senza conservanti. E se in quanto a disponibilità di gusti la produzione commerciale è vincolata a scelte dettate dal mercato, così non è per quella casalinga, il cui unico limite è la fantasia. Nel pieno spirito di un’invenzione di cui forse non avremmo sentito parlare senza la fortunata intuizione del giovane Frank.

I quartieri di Firenze: San Frediano

Nel cuore dell’Oltrarno fiorentino, sul lato opposto del fiume rispetto al centro storico, si trova uno dei quartieri più autentici di Firenze. Lontano dai percorsi turistici più battuti, custodisce ancora oggi l’essenza artigiana e popolare della città, in equilibrio tra tradizione e contemporaneità.

Il quartiere più cool di Firenze

PapaPiper, CC BY-ND 2.0 via Flickr

San Frediano è spesso citato come uno dei quartieri di maggior tendenza in Europa, etichetta che per molti residenti suona come una minaccia. Il pericolo di gentrificazione è reale, ma finora contenuto da una solida rete di relazioni locali e da una ferma opposizione al consumo distratto della città. Abbracciando con orgoglio un ideale di resistenza nei confronti del crescente problema dell’overtourism, particolarmente dibattuto nelle ultime settimane, le anguste vie della zona sembrano testimoniare che qui non si viene solo per scattare fotografie: ci si viene per capire cosa significa davvero vivere Firenze. Come accade anche nel rione di San Lorenzo, di cui abbiamo parlato in questo articolo, il sentimento di identità locale di coloro che qui ci vivono è ancora molto forte.

Vita quotidiana e artigianato

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Il quartiere prende il nome dalla chiesa di San Frediano in Cestello, edificio barocco che domina la piazza omonima con la sua cupola ben riconoscibile anche da lontano. Ma è camminando lungo il suo asse principale, Borgo San Frediano, che si coglie il vero spirito della zona, immortalata dallo scrittore Vasco Pratolini in uno dei suoi romanzi più celebri.

Quanto resta delle botteghe dei restauratori, delle piccole officine, dei forni storici e dei laboratori di ceramica si dipana tra le vie come una serie di frammenti di una mappa urbana che richiama arti e mestieri passati. Alle realtà manufatturiere più antiche si affiancano oggi alcuni spazi riconvertiti in atelier contemporanei, che cercano nel rinnovamento l’opportunità per una riconciliazione tra passato e futuro.

La vita notturna

Negli ultimi anni San Frediano ha visto anche nascere una nuova generazione di locali: cocktail bar curati nei dettagli, bistrot che rivisitano la cucina toscana, enoteche con selezioni indipendenti. Tuttavia, il quartiere ha resistito alla trappola della trasformazione in “cartolina” per visitatori frettolosi. I ritmi restano quelli del vicinato, la convivialità si mescola con la routine dei residenti, e il turismo, pur presente, non ha ancora stravolto il tessuto sociale del quartiere.

Il fascino dell’Oltrarno

Del resto, la principale attrattiva di questa parte della Firenze “di là d’Arno”, come gli abitanti chiamano l’area sulla sponda sinistra del fiume, risiede proprio nella sua genuinità. Insieme al confinante rione di Santo Spirito, San Frediano offre ai visitatori consapevoli una combinazione seducente di esplorazione turistica ed offerta enogastronomica. Dopo aver vagato con piacere nel dedalo di vicoli tra le due basiliche di Santa Maria del Carmine e di Santo Spirito, i moderni pellegrini trovano ristoro nei numerosi locali che animano gli angoli principali. È l’occasione per assaporare ancora qualche attimo di tranquillità, prima di calcare nuovamente le più frequentate strade attorno a Palazzo Pitti e di riaffacciarsi su Ponte Vecchio.

Una compilation di Ferragosto

L’avvicinarsi del giorno-simbolo dell’estate italiana indirizza gli animi di tutti verso un’aura di svago e leggerezza, a prescindere dal fatto che si trascorra questo periodo nella tanto agognata vacanza o che, per necessità o scelta, si rimanga in città. Ecco allora una selezione in ordine sparso delle attività più emblematiche di questo 15 agosto, con tanti suggerimenti per vivere al meglio il cuore della bella stagione. Non una vera classifica dunque, ma piuttosto una raccolta di spunti per un Ferragosto al riparo dalla noia, da accompagnare magari con il gusto di gelato più rinfrescante dell’estate, un complemento ideale per qualsiasi avventura.

Tutti al mare?

Impossibile non partire da qui. Durante il picco della stagione le città si svuotano e i litorali diventano temporanee metropoli fatte di sabbia, risate e file al bar in attesa di assaporare una crema di caffè ghiacciata. Vero è che i numeri dell’affluenza di quest’anno sono quelli di una crisi che colpisce tutto il settore balneare toscano, con prezzi in aumento e un drastico calo dei turisti italiani. Per i fiorentini che invece convergeranno verso i lidi della regione, le destinazioni sono quelle classiche. La più gettonata è la Versilia, con le spiagge sabbiose e la vita notturna di Viareggio e Forte dei Marmi, mentre chi predilige le meraviglie naturali farà rotta verso la costa dell’Argentario.

Gite fuori porta

Il 15 agosto è anche l’occasione per una breve fuga dai panorami quotidiani. Montagne, laghi, parchi naturali e paesi medievali poco battuti dalle masse regalano l’opportunità di vivere una giornata di relax lontano dalla confusione. I dintorni di Firenze sono l’ideale anche per un’escursione di poche ore, ad esempio alla volta di borghi come Fiesole e Vinci o delle numerose ville medicee che costellano la campagna toscana.

Ferragosto in città

C’è chi va e c’è chi resta. E Firenze si trasforma a seconda dei casi in una prigione bollente o in un’oasi di pace dai connotati surreali e suggestivi. Per alcuni è malinconica, per altri un piccolo lusso.

Molti dei musei più importanti sono visitabili anche il 15 agosto, in alcuni casi con aperture serali straordinarie come previsto per la Galleria dell’Accademia e il Museo delle Cappelle Medicee. Da non sottovalutare sono anche i parchi storici, in particolare il giardino di Boboli e il giardino Bardini, perfetti per fare una passeggiata e godere di un po’ d’ombra in attesa del tramonto.

I cinema all’aperto

Con l’abbassarsi del sole, infatti, piazze e giardini si trasformano. Le rassegne cinematografiche offrono un’esperienza sensoriale caratterizzata dal fresco rigenerante della sera, dal rumore dei grilli, da qualche schiamazzo lontano. E naturalmente dalla magia del grande schermo.

Sono diverse le location fiorentine con una programmazione che copre anche il periodo di agosto. Come il Cinema nel Chiostro dell’ex Convento di Sant’Orsola e il Cinema in Villa sulla terrazza di Villa Bardini, che propongono serate di grandi film in ambientazioni che vantano una personalità straordinaria. O come CineCascine, che alla proiezione gratuita di una serie di pellicole cult unisce la scenografia naturale del prato della Tinaia alle Cascine.

Infine, sono sempre attive anche le iniziative storiche del Cinema Chiardiluna e del Non solo Cinema alla Manifattura Tabacchi, così come quella del Cinema Sotto le Stelle al teatro romano di Fiesole. Le loro proposte animano anche la serata di Ferragosto, contribuendo a far sì che questa data resti un concentrato delle migliori sfumature dell’estate.

Le stelle cadenti di San Lorenzo

Ogni anno in questo periodo il cielo estivo si esibisce in uno spettacolo che richiama una moltitudine di persone di tutte le età. Se storicamente la notte ad esso dedicata è quella del 10 agosto, è bene sapere che è possibile osservare il fenomeno nel corso di molti giorni, e che la serata migliore per apprezzarlo nella sua massima intensità non è necessariamente quella di San Lorenzo.

Miti religiosi e tradizioni pagane

A Firenze la sera del 10 agosto è consacrata ai festeggiamenti di San Lorenzo, che si tengono nell’omonimo rione e che attrae ogni anno una fetta importante della popolazione cittadina. Per chi vuole trascorrere questa ricorrenza lontano dalle masse, l’appuntamento con le stelle cadenti è un’alternativa decisamente allettante, ricca di poesia e di fascino senza tempo.

D’altronde le cosiddette “lacrime di San Lorenzo” richiamano da sempre gli sguardi di curiosi e appassionati. La sua attrattiva è ancora maggiore alla luce del mito secondo il quale questo evento astronomico ricordi il martirio del diacono romano, che morì sui tizzoni ardenti nel III secolo dopo Cristo durante la persecuzione sancita dall’imperatore Valeriano.

Meteore, non stelle

A dispetto del nome, le stelle cadenti consistono in piccoli frammenti di polvere e roccia che fanno parte di uno sciame prodotto dalla cometa Swift-Tuttle durante il suo passaggio vicino al Sole. Quando ogni anno la Terra attraversa la sua scia, questi detriti, che prendono il nome di Perseidi, entrano nell’atmosfera a velocità elevatissime e si incendiano per attrito, dando luogo allo spettacolo che tutti conosciamo.

L’attività è in realtà visibile già dagli ultimi giorni di luglio, ma il picco per il 2025 è previsto dopo la mezzanotte tra il 12 e il 13 agosto, specialmente tra le 2 e le 3 del mattino. Nelle aree con cielo limpido e assenza di inquinamento luminoso sarà possibile osservare anche cento meteore l’ora, sebbene la presenza della luna possa complicare quest’anno l’individuazione degli elementi meno brillanti. I bolidi che contraddistinguono questa stagione sono noti per assumere svariate tonalità, con sfumature spesso verdi e bluastre, e talvolta anche rosse, rosa, viola o gialle.

In ogni caso, per un’osservazione soddisfacente è fondamentale allontanarsi dalle luci artificiali. I luoghi ideali sono le aree rurali, le colline, le spiagge isolate e i parchi naturali, possibilmente con un’ampia porzione di cielo visibile. Il punto verso il quale prestare attenzione è quello della costellazione di Perseo, in direzione nord-est. Non sono necessari strumenti ottici: l’occhio nudo, con un po’ di pazienza, offre l’esperienza più gratificante. A patto comunque di arrivare sul luogo con una mezz’ora di anticipo, in modo da lasciar abituare gli occhi all’oscurità.

I migliori punti di osservazione a Firenze

La città offre svariati siti che si prestano a vari gradi di compromesso per i cacciatori di stelle che non vogliono sacrificare la comodità, permettendo così di soddisfare esigenze diverse. Ve ne suggeriamo alcuni, fermo restando che parte dell’avventura consiste nella scoperta di un personale punto strategico dal quale alzare gli occhi al cielo.

- Piazzale Michelangelo. È il punto panoramico per eccellenza, con una vista aperta sulla città e un orizzonte abbastanza sgombro da consentire l’osservazione delle meteore. Tuttavia, l’illuminazione pubblica e la presenza costante di turisti lo rendono una scelta più estetica che funzionale. Meglio optare per una zona laterale, magari sul versante che guarda verso le colline a sud, dove le luci sono più tenui.

- Fiesole. Un’opzione che presenta simili pro e contro è rappresentata da alcuni dei più suggestivi angoli di Fiesole. A cominciare dalla terrazza della chiesa di San Francesco, raggiungibile dalla salita a pochi metri dalla piazza principale.

- Bellosguardo. Si tratta di uno dei siti panoramici più incantevoli di Firenze, situato su una collina che si trova a sud-ovest della città, lontano dalle luci e dalla confusione del centro. Tra le altre colline della zona, anche Trespiano e Settignano offrono analoghe possibilità.

- I parchi cittadini. Infine, alcune delle aree verdi di Firenze sono ideali per una serata sotto le stelle, magari attrezzati con un’opportuna coperta. Nell’ambito del programma dell’Estate Fiorentina, all’Arena di Villa Vogel viene anche organizzato un evento all’insegna di musica e balli, che culmina con un’osservazione guidata del cielo realizzata in collaborazione con la Società Astronomica Fiorentina.

Fiorentini illustri: Carlo Collodi

Pochi artisti sono così indissolubilmente legati ai personaggi a cui hanno dato vita quanto lo è Carlo Collodi al suo Pinocchio. Il successo mediatico del burattino più famoso del mondo relega quasi sempre ad una posizione di secondo piano la figura del suo creatore, la cui carriera riserva però spunti interessanti e più di una sorpresa.

Tra Firenze e Collodi

Carlo Lorenzini (questo era il vero nome dello scrittore) nacque nel 1826 in via Taddea, nel quartiere di San Lorenzo, a pochi passi di distanza dall’Antica Gelateria Fiorentina. Cresciuto in una famiglia di mezzi modesti, ricevette un’istruzione religiosa grazie al sostegno di un nobile mecenate. L’ingresso nel mondo delle lettere e del giornalismo gli permise di farsi notare per i suoi scritti, caratterizzati da un taglio satirico e patriottico.

L’esperienza come volontario nelle guerre d’indipendenza del 1848 e del 1859 resero le sue opere più disilluse, ma non gli impedì di interessarsi nei decenni successivi alla narrativa umoristica e per ragazzi. Il nome d’arte che adottò, e con il quale sarebbe stato ricordato, si riferisce al borgo toscano in cui trascorse parte dell’infanzia con il nonno materno, un periodo che influenzò profondamente la sua sensibilità.

Un personaggio dalle molte incarnazioni

La prima pubblicazione de Le avventure di Pinocchio sul Giornale per i bambini avvenne nel 1881. Il testo nasceva come una storia a puntate, interrotta bruscamente per volontà del suo autore con l’impiccagione del protagonista. L’insoddisfazione del pubblico per questa prima stesura spinse Collodi a modificare la trama e a mettere insieme un romanzo a tutti gli effetti. Nonostante sia stato spesso letto come un mero racconto morale per l’infanzia, sotto la sua superficie nasconde una critica sociale tagliente. Impulsivo e menzognero, desideroso di autonomia ma costantemente punito per le sue scelte, Pinocchio è un vero antieroe. Lo scrittore sembrava più interessato a rappresentare il conflitto tra educazione e libertà, tra ordine e desiderio, che ad offrire una lezione rassicurante.

Collodi non assistette mai alla fama del suo personaggio, fama che esplose solo nel Novecento grazie soprattutto al film d’animazione prodotto da Walt Disney nel 1940. Per quanto sia a questo film che si deve il successo universale della storia, tradotta in oltre 300 lingue e adattata in decine di versioni cinematografiche, la trasposizione edulcorò molti degli aspetti più cupi dell’originale, depotenziandone le tematiche.

Un fenomeno planetario

Le vicende di Pinocchio riflettono d’altronde le tensioni di un’Italia in trasformazione che fa i conti con il disincanto postunitario. Questo sentimento è andato comprensibilmente perduto nella successiva evoluzione del testo, che ha avuto nel corso negli anni un numero incalcolabile di adattamenti, sotto forma di film, fumetti, rappresentazioni teatrali e musical.

All’Antica Gelateria Fiorentina ricordiamo insieme il personaggio e il suo autore, nato a qualche metro dalla nostra porta, con il gusto Pinocchio. Lontano per natura dal ritratto del semplice scrittore per l’infanzia e più affine a quello del vero intellettuale risorgimentale, Carlo Collodi resta necessariamente associato alla fortuna della sua opera e al merito di aver concepito una delle figure più iconiche della cultura popolare di tutti i tempi.