L’Accademia della Crusca, laboratorio della lingua italiana

Qualcuno la considera l’ultimo baluardo del congiuntivo. Più o meno tutti l’abbiamo presto o tardi chiamata in causa per sciogliere un dubbio o dipanare i nodi di un disaccordo grammaticale. Fin dalla sua nascita si è imposta come principale riferimento istituzionale in ambito linguistico, e vanta oggi quasi cinquecento anni di storia che la legano a Firenze e all’evoluzione dell’italiano.

Il circolo dei letterati

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

L’Accademia della Crusca fu fondata nel 1583 per mano di un gruppo di poeti e intellettuali fiorentini che si riuniva festosamente per affrontare dibattiti linguistici che essi definivano “cruscate”. Nonostante l’approccio goliardico, il loro proposito era selezionare accuratamente il “miglior grano” della lingua. Da qui deriva il nome: l’idea della compagnia era proprio quello di eliminare dall’italiano la crusca, ovvero le scorie, e promuoverne un uso limpido e coerente, capace di rappresentare una norma comune che valicasse i confini regionali.

L’intera simbologia dell’Accademia, del resto, volge uno sguardo autoironico all’arte della panificazione. Il logotipo stesso dell’istituzione è costituito da un “frullone” (un macchinario che separava la farina dalla crusca) recante come motto il verso petrarchesco “Il più bel fior ne coglie”.

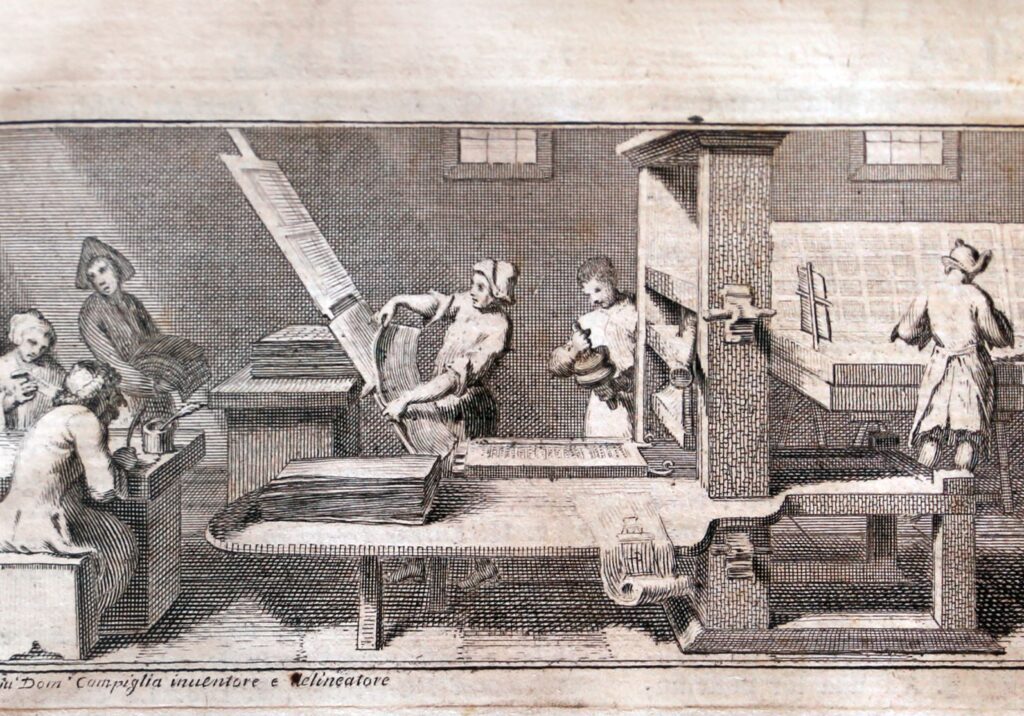

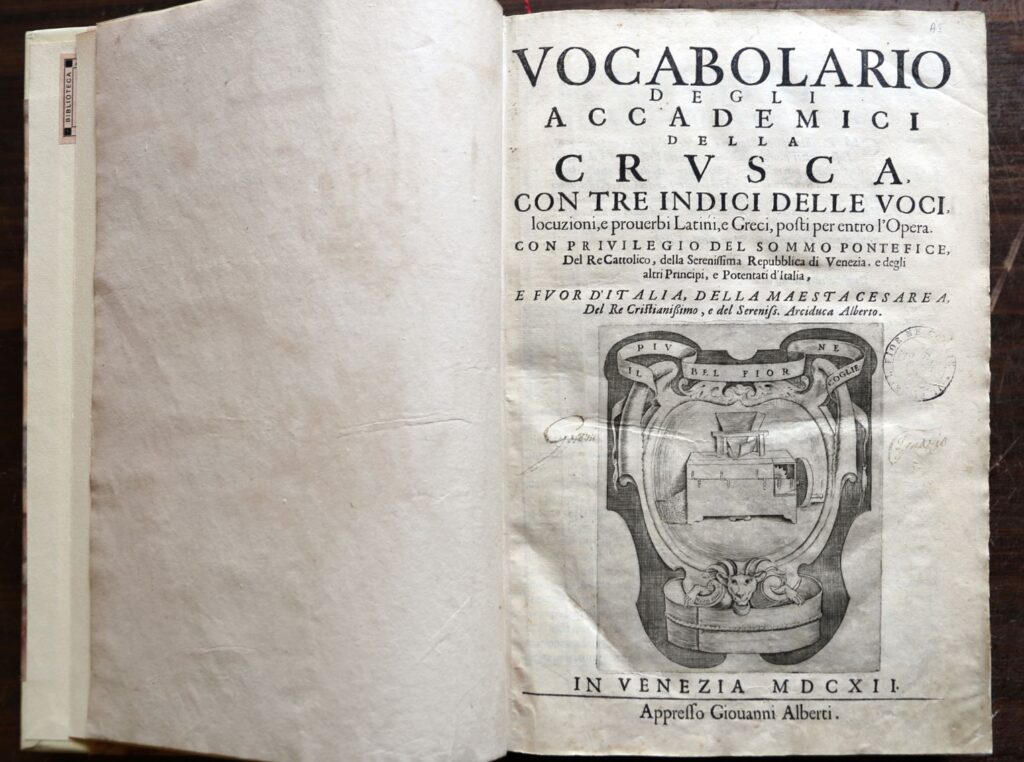

Un’impresa pionieristica

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

La prima grande opera dell’Accademia fu il Vocabolario degli Accademici della Crusca, pubblicato nel 1612. Si trattò del primo dizionario monolingue della lingua italiana, e uno dei primi al mondo di questo genere. L’opera, arricchita nelle edizioni successive, fissò criteri lessicali e stilistici che influenzarono per secoli scrittori, studiosi e insegnanti. Nonostante i limiti del tempo, con il riferimento privilegiato agli autori fiorentini trecenteschi, il Vocabolario rappresentò un punto di partenza decisivo per la codificazione dell’italiano.

Nella sua attuale sede alla Villa Medicea di Castello, l’Accademia conserva tuttora un ricchissimo archivio di massimo interesse per la storia della lessicografia e della filologia. Si tratta solo di una delle attività che la Crusca svolge nell’ambito del sostenimento e della diffusione di una consapevolezza critica dell’italiano.

Una lingua in continuo movimento

Sailko, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Il ruolo dell’Accademia si è evoluto nel corso dei secoli. Oggi non è più un organo normativo in senso stretto: non impone regole, ma offre strumenti di riflessione e orientamento. Le sue attività si concentrano sulla ricerca e la divulgazione, con particolare attenzione ai fenomeni di mutamento: neologismi, forestierismi, lessico specialistico. Attraverso il suo sito istituzionale risponde a dubbi linguistici, pubblica studi e promuove iniziative culturali che mantengono vivo il dibattito su come l’italiano evolva in rapporto ai media, alla tecnologia e ai contatti internazionali.

Una delle tematiche di maggiore contesa riguarda la missione odierna dell’Accademia, improntata non tanto a difendere la lingua da una serie di forze esterne che rischiano di trasfigurarla, bensì ad osservare e comprendere tali evoluzioni con strumenti scientifici. È quindi naturale che a diventare oggetto di controversia sia il ruolo stesso dell’istituzione, considerata talvolta un anacronistico relitto. In fondo le sue sorti si conformano ai mutamenti dell’italiano, stretto anch’esso tra coloro che ne invocano una presunta immutabilità e chi invece storce puntualmente il naso all’arrivo di ogni nuova e discutibile moda linguistica.